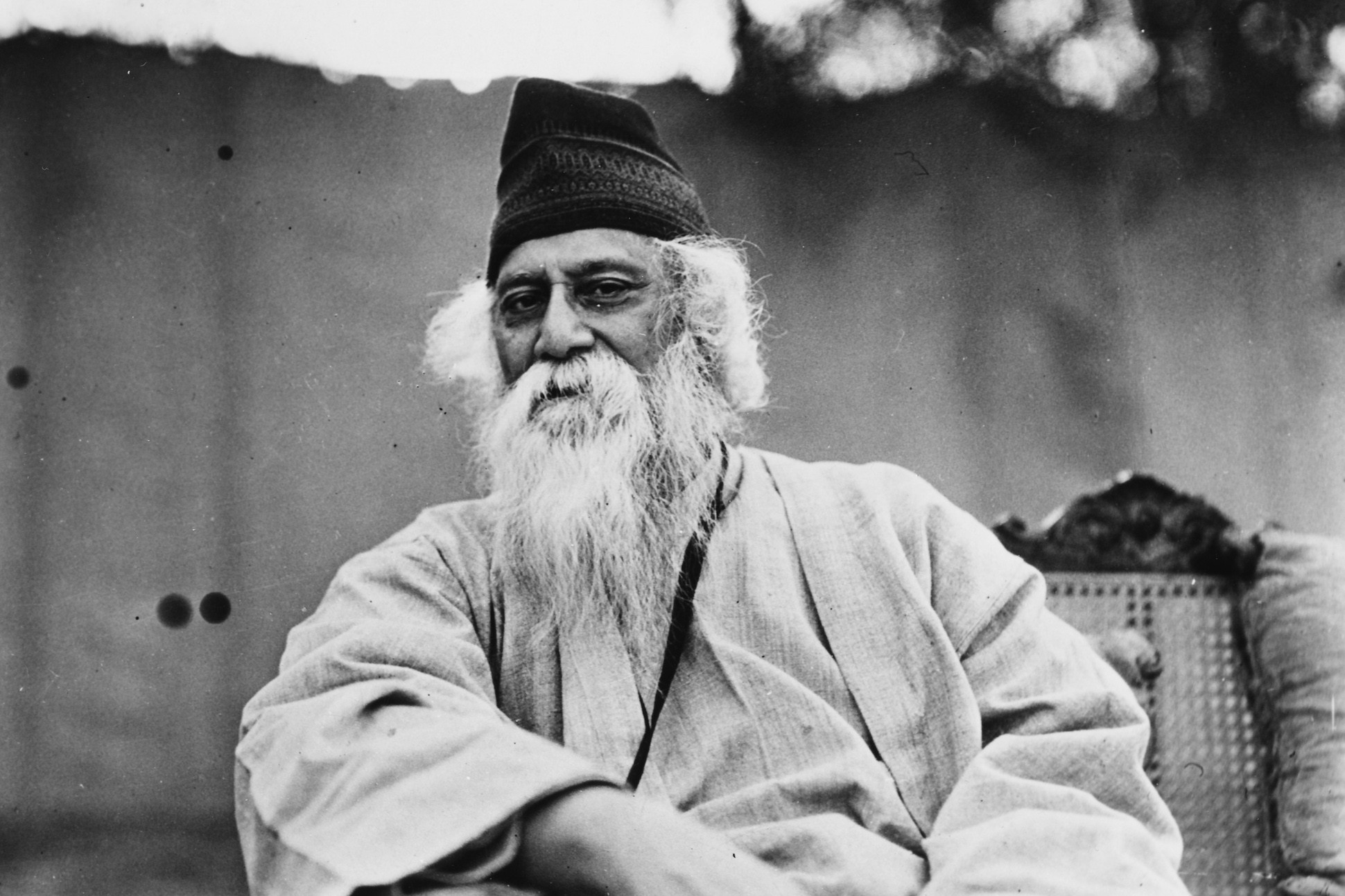

সুমন সাজ্জাদ: জন-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক রোমান্টিক কবি; বাস্তবতা থেকে মেরুদূরে তাঁর অবস্থান। তাঁর সাহিত্য হলো বাঙালির আনন্দ ও বিষাদের মহৌষধ। জাতীয় সংগীতের রচয়িতা বলে তাঁকে আমরা জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক ভেবে থাকি। একধরনের অভ্যস্ত ছকে তাঁকে পড়ি ও ভাবি। দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, বাঙালির সামগ্রিক ইতিহাসে শক্ত এক সাংস্কৃতিক প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি নিজে কি সত্যিই জাতীয়তাবাদী? জনবয়ানে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন। অথচ তত্ত, তথ্য ও যুক্তির প্রামাণিকতা বিপরীত বাস্তবতাকেই হাজির করে। অবশ্য উনিশ শতকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বভাব মেনে তিনিও ঝুঁকেছিলেন স্বাদেশিকতায়। হিন্দু মেলা কিংবা সঞ্জীবনী সভায় তাঁর সংযুক্তি বালকবয়সী অধ্যায়মাত্র, পরিণত রবীন্দ্রনাথের চিহ্ন নয়। তবে হ্যাঁ, স্বদেশি আন্দোলনে সাড়া দিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তখন ৪০ পেরিয়েছেন। পদযাত্রা, রাখিবন্ধন-সবই হলো। বাঙালির জন্য রচনা করলেন অমর সব গান। আবার সরেও দাঁড়ালেন স্বদেশি আন্দোলনের ধারা থেকে। ইতিহাসের অন্য এক পর্বে এসে জাতীয়তাবাদের ভিন্ন এক জাগরণে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে তাঁর একটি গান হয়ে উঠল বাঙালির জাতীয় সংগীত। প্রশ্ন হলো, তারপরও তিনি জাতীয়তাবাদী নন কেন?

প্রকৃতপক্ষে স্বদেশি আন্দালনের উত্তরঙ্গ মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-বিষয়ক বোঝাপড়া। তার বড় প্রমাণ ঘরে-বাইরে (১৯১৬) উপন্যাস। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন জাতীয়তাবাদ কী করে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়, মিলনের নামে বপন করে দেয় বিচ্ছেদের বীজ। স্বদেশি আন্দোলনের কালপর্বে রচিত আরেক উপন্যাস গোরায় (১৯১০) তিনি দেখালেন, কট্টর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের পরিণতি। আত্মপরিচয়ের সীমানা খুঁজতে খুঁজতে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা উতরে গিয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। তবে কি রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের সমালোচনাত্মক একটি পাঠ দাঁড় করিয়েছিলেন নিজের মধ্যে?

মূলত বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছিল স্থানীয় ও বিশ্বরাজনীতির মঞ্চ। সাম্প্রদায়িকতা, গণ-অসন্তোষ, আত্মসত্তা অনুসন্ধানের বিবিধ পন্থা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিকে বিদীর্ণ করে তুলছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও নিশানা একে অপরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিল। অন্যদিকে পৃথিবীবাসীকে শুনতে হয়েছে বিশ্বযুদ্ধের তোপধ্বনি। আধুনিকতার মহাবয়ানগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিল। রেনেসাঁ-উত্তর পৃথিবীতে ইউরোপই তৈরি করেছিল মানবতাবাদ, আধুনিকতা, স্বাধীনতা, সাম্যের মতো বয়ান। আবার ইউরোপের হাতেই উঠে এলো মারণাস্ত্রের অসহ্য হুংকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই ‘রোমান্টিক’ রবীন্দ্রনাথের সামনে উন্মোচিত হচ্ছিল নতুন এক বিশ্ব ও ভারতবর্ষ।

আত্মশক্তি (১৩১২) বইয়ের প্রবন্ধগুলোয় রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চাইলেন ‘নেশন’ ও ‘ন্যাশনালত্ব’-এর সারবস্তু। তাঁর কাছে নেশন হলো ‘একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ।’ যার এক বাহু অতীতে বাড়ানো, অন্য বাহু প্রসারিত বর্তমানে। সামষ্টিক অতীত ও স্মৃতির যোগসূত্রকে মান্য করে জানালেন, ‘অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ আদর্শ’ আসল জিনিস। কারণ, দুঃখে-সুখে একসঙ্গে থাকার অনুভূতি জনসাধারণকে ‘একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে’। আর তা-ই হলো নেশন। এই পর্বের লেখাপত্র পড়ে মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ বুঝি নেশনকে মহিমান্বিত করছেন। মূলত স্বদেশি আন্দোলনের খানিকটা আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদের মতো প্রসঙ্গগুলোকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন উপলব্ধির আওতায়। এই পর্বেও তিনি নেশনের আধিপত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

ভারতীয় উপমহাদেশ প্রধানত সমাজনির্ভর। সামাজিক ক্ষমতা এখানে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতায় কেন্দ্রীভূত হয়নি। অতএব ভারতীয় সভ্যতায় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ প্রযোজ্য কি না, এ প্রশ্ন তিনি তুলেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্টভাবে দেখালেন নেশন ও ন্যাশনালিজমের সংকট। আমেরিকা ও জাপানে দেওয়া বক্তৃতা সংকলিত হয়ে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম। এ বইয়ের তিনটি প্রবন্ধে তিনি এঁকেছেন পশ্চিম, জাপান ও ভারতে বিকশিত জাতীয়তাবাদের মুখচ্ছবি। এবার তিনি ‘নেশন’কে সংজ্ঞায়িত করছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য হিসেবে; অনেকটাই যান্ত্রিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয়তাবাদ জনতাকে সমবেত করে। এ বইয়েও রবীন্দ্রনাথ সতর্কসংকেত জারি রেখে জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদ একটি নিষ্ঠুর অপদেবতার মহামারি, মানববিশ্বের জন্য যা ক্ষতিকর। জাতীয়তাবাদকে বুঝতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন পশ্চিম যেন দুইভাবে বিভক্ত-স্পিরিট ও নেশন। নেশন হিসেবে ভারতবর্ষকে পশ্চিম তার স্পিরিট বা প্রাণশক্তি দিয়েছে কৃপণভাবে। পশ্চিমা জাতীয়তাবাদে সামাজিক সহযোগিতার কোনো নিদর্শন তিনি দেখেননি। অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশ প্রধানত সমাজনির্ভর। সামাজিক ক্ষমতা এখানে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতায় কেন্দ্রীভূত হয়নি। অতএব ভারতীয় সভ্যতায় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ প্রযোজ্য কি না, এ প্রশ্ন তিনি তুলেছেন এবং জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

কেননা ইউরোপে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ মূলত ‘ক্ষমতার উৎকৃষ্ট সমন্বয়’। রবীন্দ্রনাথ একটি বিভীষিকাময় প্রতিমা টেনে বলেছেন, পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ এমন এক শিকারি প্রাণী, আবশ্যিকভাবে যার শিকার থাকতেই হবে; শিকারক্ষেত্রকে পশ্চিমারা আবাদযোগ্য ভূমি হিসেবে রূপান্তর করার কল্পনা করতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিমা নেশনগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত; কারণ তারা তাদের শিকার ও সংরক্ষিত বনভূমিকে বাড়াতে ব্যগ্র। আরও একটি উপমা টেনে তাঁর কথা, পশ্চিমা জাতিগুলো বাঁধের মতো কাজ করে; পশ্চিমা সভ্যতার ধারাকে ‘জাতি-হীন’ দেশগুলোয় প্রবাহিত হতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ এই সভ্যতাকে বলেছেন ‘ক্ষমতার সভ্যতা’। ধ্বংস করার জন্য নির্বাচিত অঞ্চলগুলোয় তারা তাদের ক্ষমতার উৎসকে উন্মুক্ত করে দেয় না। ১৯১৬-১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণভাবে চিনে ফেলেছেন ইউরোপের হৃদয়।

ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় নেশন কী দিয়েছে? খুব ছোট দুটি শব্দে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন ‘আইন ও নির্দেশ’। তিনি চিহ্নিত করেছেন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ও সভ্যতার ক্ষমতাচক্র-সামরিক শক্তি, প্রশাসন, পুলিশ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ, গুপ্ত গোয়েন্দা পদ্ধতি ইত্যাদি। লুই আলথুসারের ভাষায় সব কটিই হলো ‘রিপ্রেসিভ স্টেইট অ্যাপারেটাস’। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন ক্ষমতার ভাষাকে। পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ ‘ল অ্যান্ড অর্ডারে’র নামে কথা বলে ক্ষমতার দমনমূলক ভাষায়।

অন্যদিকে জাপানের জাতীয়তাবাদবিষয়ক ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ¡সিত। তিনি দেখাচ্ছেন প্রাচ্যের নব্য এই নেশন প্রাচীনতায় সমৃদ্ধ, আবার সমকালীনতায় উদ্বুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, প্রাচ্য অঞ্চলের মধ্যে জাপানই প্রথম আধুনিক বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, জাপান পশ্চিমাদের অনুসরণ করেনি। পশ্চিম থেকে জাপান খাদ্য ধার করেছে, কিন্তু তার মৌল স্বভাবকে আমদানি করেনি। তবে যদি পশ্চিমকে অনুসরণ করে পুনরুৎপাদন ঘটায়, তখন কী হবে? জবাব এই, জাপান প্রত্যাশার যে উচ্চ শীর্ষ গড়ে তুলছে, তা পূর্ণতা পাবে না।

ইউরোপের মাটি থেকে জন্মপ্রাপ্ত সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে ‘মাংসাশী’ ও ‘নরখাদক’ জাতীয়। তার বিপরীতে তিনি চেয়েছেন আধুনিক সভ্যতার হৃদয়ে জাপান দেবে ‘পূর্ণ মানবতার রস’। ইউরোপের মতো জাপান তাই ক্ষমতা ও সম্পদের প্রদর্শনী করে না। রবিঠাকুরের কাছে জাপানের সভ্যতা ‘মানবীয় সম্পর্কের সভ্যতা’; আক্রমণাত্মক কিংবা রক্ষণাত্মক-কোনো লক্ষ্যেই জাপান অস্ত্রকে আহ্বান জানায় না। এ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ হাজির করেছেন আধুনিকায়ন ও আধুনিকতাবাদের সমালোচনা। জাপানকে সতর্ক করেছেন, ‘আধুনিকায়ন হলো আধুনিকতাবাদের প্রতি একধরনের আকর্ষণ।’ আধুনিকতাবাদ নিহিত নয় ইউরোপীয়দের পোশাকে, দেয়াল গাঁথা চতুষ্কোণ আবাসনের খাঁচায় বন্দিজীবনে। সত্যিকার আধুনিকতাবাদ হলো ‘মনের মুক্তি’। জাপানের জন্য বিপদ কোথায়? জবাবে বলেছেন, রূপান্তরশীলতার শক্তি হিসেবে পশ্চিমা জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা।

ভারতীয় উপমহাদেশের বেলায় সমস্যা কী? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘আমাদের সত্যিকার সমস্যা রাজনৈতিক নয়, সামাজিক।’ এক্ষেত্রেও রবিবাবু ইউরোপের জোরালো সমালোচক। তিনি মনে করেন, ইউরোপের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে ইউরোপের আদর্শকে; আর ভারতীয় উপমহাদেশ তাকেই অনুকরণ করে চলছে। ইউরোপের সমালোচনা করতে করতেই রবীন্দ্রনাথ আঙুল তাক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। প্রশ্ন তুলেছেন, “রেড ইন্ডিয়ান” আর “নিগ্রো”দের প্রতি তোমরা কী করেছিলে? তাঁর পর্যবেক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা সভ্যতাকে বৈধ করে তুলছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি সমান্তরাল স্বভাব খুঁজে পেয়েছেন, সেটি হলো বিভিন্ন জাতির একদেহে লীন হওয়ার ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমাদের দেশে সব জাতির মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজছি, যা তাদের সত্যিকার ঐক্যকে প্রমাণ করবে।’ তাঁর মনেই হয়েছে, ভারতে কখনো সত্যিকার অর্থে জাতীয়তাবাদ ছিল না। সামাজিক সহযোগিতা ও সংহতি বৈচিত্র্যকে স্থাপন করেছে ঐক্যে। গোরা উপন্যাসে এই ভাববস্তুই ঘুরেফিরে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ যা-ই ভাবুন না কেন, ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল। আবার জাতীয়তাবাদকে ঘিরে দীর্ঘমেয়াদি দ্ব›দ্বও দেখা দিয়েছিল। যার নগদ ফল ভারতীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে ভোগ করতে হয়েছে। আদতে বিভক্ত হয়েছে জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ। জাতি গঠনের উপাদানগুলো নিয়ে সন্দেহের চোরকাঁটা পরিণত হয়েছে বিবাদ-বিসংবাদে। এ ধরনের জাতীয়তাবাদের ভেতর থেকে রবীন্দ্রনাথ তুলে এনেছেন অনেকগুলো দ্ব›েদ্বর নজির-রাষ্ট্র ও ব্যক্তি, শ্রম ও পুঁজি, পুরুষ ও নারী, বস্তুগত লোভ ও আধ্যাত্মিক জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্যের দানবিক সংগঠন ও রাষ্ট্র, সরলতা ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের সহজাত প্রত্যাশা ও অবসরের পূর্ণতা। তাঁর ভাষ্যে, এসব দ্ব›েদ্বর ভেতর এক সংগতি সাধন করতে হবে এমন এক পদ্ধতিতে, যার স্বপ্নও হয়তো দেখা হয়নি।

প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ কি ভুল ভেবেছিলেন? উত্তরে বলতেই হবে, না। আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি, রবীন্দ্ররচনায় জাতীয়তাবাদের আত্মরক্ষামূলক ভূমিকার ব্যাখ্যা নেই বলে। বলতে পারি, সামাজিক সহযোগিতার ধারণা আধুনিক নয়, কৌম সমাজের লক্ষণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন জাতীয়তাবাদের চোরাফাঁদ কতটা প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বয়ান থেকে মনে হয় আধুনিকায়ন, আধুনিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ-একটি অন্যটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এই তিন প্রসঙ্গের সঙ্গে আরও দুটি প্রপঞ্চকে আমরা জুড়ে নিতে পারি-সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ। ইউরোপের জাতীয়তাবাদ এই দুয়েরই দোসর।

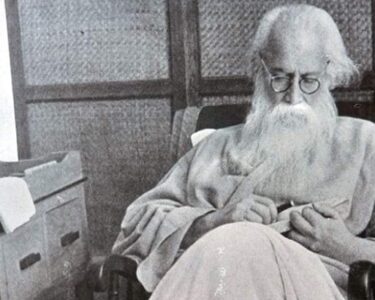

বাংলা ১৩৪০ সনে ‘কালান্তর’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, ‘আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো জাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।’ সভ্যতার পরিহাস এই যে সাম্প্রতিক কালের আমেরিকাতেও দেখা গেছে এই দৃশ্যের মঞ্চায়ন। তার অর্থ হলো এখনো ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা, এখনো মর্মে মর্মে সক্রিয় উগ্র জাতীয়তাবাদ। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে প্রাজ্ঞ উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথ জানান দিয়ে গেলেন, মানবসভ্যতা সংকটে নিপতিত এবং উত্তরণহীন। ইংরেজ ও সোভিয়েত রাশিয়াকে বলেছেন, ‘বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা’ করতে সক্ষম রাষ্ট্রশক্তি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-উত্তরকালে আক্রমণাত্মক কিংবা প্রভাবশালী জাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমনকি নির্যাতিত জাতিগুলোও পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও আমরা দেখতে পাই নানা চেহারায় মাথা তুলছে জাতীয়তাবাদ। রাজনীতি, ধর্ম, খেলা কিংবা কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রশ্নে দানা বাঁধে জাতীয়তাবাদ, আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে কখনো রাশিয়ায়, জাপানে, ভারতে, পাকিস্তানে, কখনোবা বাংলাদেশেও। আমাদের দেশে আত্মপরিচয়ের রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের ফয়সালা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল সংবিধান প্রস্তুতের সূচনালগ্নেই। এখানেও জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান অপর জাতির সংস্কৃতি ও পরিচয়কে হেয় করে তোলে, বৈচিত্র্যকে বিলোপ করে দিতে চায়; ক্ষমতার এই আধিপত্যবাদী আয়োজন মানুষকে কি মুক্তি দেবে?

রবীন্দ্রনাথ বলবেন, না; সাম্রাজ্যবিস্তারী ইউরোপের উদাহরণ দেখিয়ে বলবেন, ‘য়ুরোপের অনাত্মীয় পরিমণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।’ আরও বলবেন, মায়া সভ্যতার মতো অপূর্ব সভ্যতাকে নিঃশেষিত করেছিল ইউরোপীয়রাই। চীনের আত্মায় কামান আর আফিমের গোলা নিক্ষেপ করেছিল ইউরোপীয়রাই। এ যুগের রাজনৈতিক পরিভাষা ব্যবহার না করেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দেবেন, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসন মানবিক পৃথিবীকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উত্থানের এই যুগে আজও আমাদের ভাবতে হচ্ছে পৃথিবী কোথায় যাচ্ছে? দেশে দেশে কেন মানবিক বিপর্যয়? কখন, কে হবে জাতীয়তাবাদ অথবা সাম্রাজ্যবাদের শিকার?